-

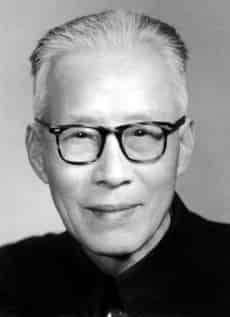

郑榕(北京人民艺术剧院演员)

郑榕(1924~ ) ,北京人民艺术剧院任演员,后兼任艺术委员会委员。

-

王大化(中国话剧演员、木刻家)

王大化(1919–06–27~1946–12–21),中国话剧演员、木刻家。山东潍县人。1935年进北平艺文中学学习。自幼喜好绘画,善唱歌,工木刻。后考入南京国立戏剧专科学校,攻舞美设计,并随余上沅、曹禺、马彦祥学戏剧表演。抗日战争爆发后,随校内迁,参加演剧活动,并与刘岘共同创作《抗战版画》。1938年组织中华全国木刻界抗敌协会成都分会,任理事。1939年冬赴延安入马列学院学习。后调鲁迅艺术文学院任教。1943年春与李波共同创作演出《拥军花鼓》,并在秧歌剧《兄妹开荒》的创作与演出中塑造了边区农民的生动形象

-

朱端钧(中国话剧导演、戏剧教育家)

朱端钧(1907–02–13~1978–11–07),中国话剧导演、戏剧教育家。字公吕。生于浙江余姚,卒于上海。1927年入上海复旦大学外文系。就学和留校任教期间,在洪深指导下积极参与复旦剧社的活动,导演了《五奎桥》等戏。20世纪30年代参加过左翼戏剧活动。抗战爆发后,参加上海剧艺社和华艺、同茂、大中等剧社,执导《夜上海》、《妙峰山》、《云彩霞》、《钗头凤》等十多部有影响的戏。1945年上海剧艺社复社后任演出部主任,导演了《孔雀胆》、《芳草天涯》等剧。中华人民共和国建立后,任《剧影日报》总编,创办建文剧社

-

宋之的(原名汝昭,中国现代剧作家、戏剧活动家)

宋之的(汉语拼音:Song Zhidi;1914-04-06~1956-04-17),中国现代剧作家、戏剧活动家。原名汝昭。生于河北丰润,卒于北京。1930年入北平大学法学院,与于伶发起组织苞莉芭剧社。1932年参加中国左翼戏剧家联盟北平分盟,主编《戏剧新闻》,演出爱国救亡戏剧。

-

.jpg)

陈颙(中国话剧导演)

陈颙(1929–01–06~2004–04–18),中国话剧导演。生于哈尔滨,卒于太原。1941年考入北京贝满女子中学。1945年赴冀鲁豫解放区参加革命。翌年调冀鲁豫军区战友剧社任演员。1950年考入中央戏剧学院歌剧系,毕业后在中国戏曲研究院工作。1954年赴苏联莫斯科卢那卡尔斯基戏剧艺术学院导演系学习。1959年回国,任北京人民艺术剧院导演,导演了《伊索》等剧,还为中国儿童艺术剧院排练《马兰花》。1960年调儿童艺术剧院,导演《岳云》。1962年调中国青年艺术剧院,先后导演过30多个剧目。80年代起历任

-

焦菊隐(原名承志,中国导演艺术家、戏剧理论家、翻译家)

焦菊隐(1905–12–11~1975–02–28),中国导演艺术家、戏剧理论家、翻译家。原名承志。生于天津,卒于北京。少年时家境贫穷,常以半工半读维持学业。1928年毕业于燕京大学,先后任北平市立二中校长、国立研究院出版部秘书等职。1931年任北平戏曲专科学校(后改名为中华戏曲专科学校)校长,对戏曲教育体制和方法进行改革,培养了一批京剧表演人才,自己也从中学到了传统戏剧艺术的精华。1935年赴法国巴黎大学学习,1938年获文学博士学位后回国。先到桂林任广西大学教授,同时参加进步演剧活动,导演了《雷雨》、

-

朱琳(中国话剧表演艺术家)

朱琳(汉语拼音:Zhu Lin,1923~ ),中国话剧表演艺术家。江苏海州人。生于1923年4月5日。抗日战争爆发后她参加长虹剧社,演出了《放下你的鞭子》、《暴风雨》等剧。1938年在武汉参加东北抗日救亡总会宣传队,后转入抗敌演剧九队,先后在南昌、长沙等地演出《家破人亡》、《木兰从军》等剧。1941年在桂林主演《秋声赋》,后又在《大雷雨》、《日出》、《名优之死》等剧中担任主角。抗日战争胜利后演出《孔雀胆》、《小人物狂想曲》、《丽人行》等剧,还拍摄了《弱者,你的名字是女人》、《几番风雨》等影片。1950年

-

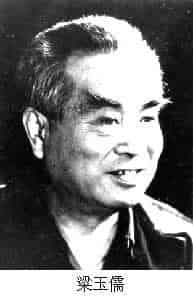

梁玉儒(原名梁瑜,中国话剧演员)

梁玉儒(1914~ ),中国话剧演员。原名梁瑜,1914年11月3日生于河北省定兴县。1946年入晋察冀军政干部学校学习。1949年11月调中国人民解放军总政治部文工团任演员。扮演过话剧《万水千山》中的罗顺成、《幸福桥》中的老工人、《同志间》中的董尚生、《八一风暴》中的杜震山等。多年来,他遵循生活是艺术创作源泉这一基本准则,不断从生活中摄取创作素材,表演质朴真实而富于生活气息。

-

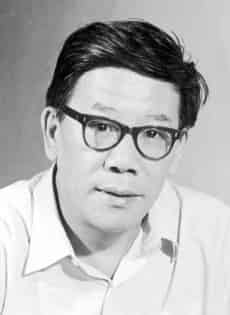

英若诚(中国话剧演员、戏剧翻译家)

英若诚(1929–06–21~2003–12–27),中国话剧演员、戏剧翻译家。满族。生于北平(今北京),卒于北京。1946年入清华大学外文系学习,并开始业余演剧活动。毕业后考入北京人民艺术剧院任演员。20世纪80年代起历任中国戏剧家协会常务理事、中华人民共和国文化部副部长。

-

刘法鲁(中国话剧演员)

刘法鲁(1935~2010),中国话剧演员。陕西省郃阳县人,14岁入西北军政大学贺龙中学学习,继入西北艺术学院戏剧系学习并毕业。1953年调入西北人民话剧团(后改名西安话剧院)做演员。历任演员队副队长、剧院副院长、西安市文化局局长等职。

热门历史故事

- 01 张绣简介(东汉时期的军阀,后追随曹操,官渡之战因功升职)

- 02 傅作义子女有几个,傅作义将军的子女今何在?

- 03 杜牧是什么朝代的著名诗人(杜牧的生平与称号,唐朝诗人)

- 04 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

- 05 宋神宗的庙号为什么叫神宗?宋神宗赵顼是昏君吗?如何客观评价宋神宗?

- 06 李世民功绩一生,他的皇位最终传给了哪位皇子?

- 07 汪藏海是真实存在的吗?是真实存在的(明清时期堪舆学家)

- 08 邵雍的梅花诗十大预言(邵雍对明朝的预言极其准确)

- 09 陈友谅一代枭雄 坐拥大半个 是朱元璋最强大的对手 为何最终轻易的败给朱元璋?

- 10 明朝灭亡不是因为崇祯帝无能 而是大势所趋 如果崇祯帝不杀魏忠贤 魏忠贤真的能挽救明朝吗?